嚙み合わせ治療

噛み合わせと全身の不調の関係

開口障害、頭痛、首から肩にかけての凝りなどの症状は、頭蓋骨に対する下顎骨の位置、つまり「嚙み合わせ」が一因となることがあります。

簡単な場合は咬合調整のみで改善できることもあり、複雑な場合には臼歯(奥歯)の補綴物を交換する必要が出てきますが、症状を緩和・消失させるケースもあります。

下顎が上顎より前方に位置している(受け口)の場合

当院での改善は難しいケースが多いです。

下顎が上顎とほぼ正常な位置、または後方に位置している(出っ歯気味に見える)場合

改善しやすい傾向があります。

噛み合わせが影響する可能性のある症状

たまたま拝見したYouTube番組で、難治性頭痛を改善すると発信していた方が批判されていましたが、整体などではなく、嚙み合わせの調整によって頭痛や肩こりが軽減するケースは実際に存在します。

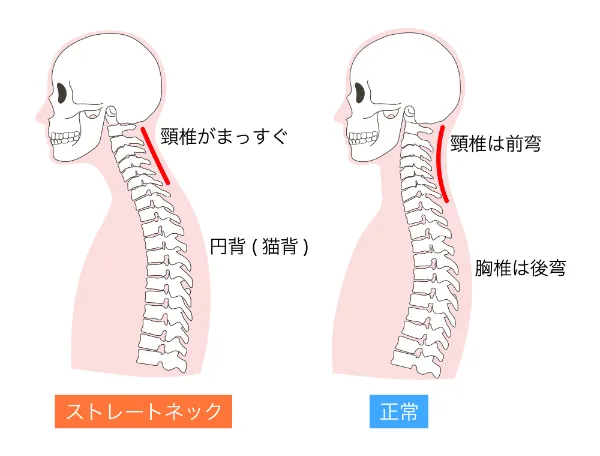

また「ストレートネック」も、下顎の位置が原因で起こるケースが少なくないと考えています。

これまで当院では「胡散臭い」と受け止められることを懸念し、来院された患者さまでたまたま訴えがある場合に“おまけ”として治療を行っていました。

しかし、実際に多くの症状改善を経験していることから、診療内容として正式にご案内することにしました。

※噛み合わせ以外に原因がある場合は、当院での解決が難しいケースもあります。

※心因性の要因が強い場合は、精神科・心療内科での受診を優先してください。噛み合わせ由来か否かを見極めることが大切です。

噛み合わせと体のバランスの仕組み

人の頭はボウリングの玉ほどの重さがあり、7つの頸椎の上に乗っています。

首や肩の筋肉がバランスを保っていますが、本来は頸椎の真上に頭があることで筋肉を過剰に使わずに済みます。

しかし、頭蓋骨がバランスを崩すと、首の筋肉を動員して目線を正しく保とうとするため、緊張状態が続き、首や肩の凝りにつながります。

このとき、サーカスの綱渡りで使う「バランス棒」に相当するのが下顎骨です。嚙み合わせがずれることで筋肉が過緊張し、頭痛や肩こりを引き起こすと考えられます。

科学的に因果関係が完全に証明されているわけではありませんが、実際に目の前で症状が軽減するケースは少なくなく、関連性は明らかにあると考えています。

最後に

嚙み合わせを整えることで、長年の頭痛や肩こりなどの苦痛から解放される可能性があります。

少しでもその手助けができればと考えております。