むし歯治療

むし歯はなぜ起こる?

別に小さな虫がつるはしを持って工事してる訳ではなく、細菌が口腔内の糖を分解して酸を出し、これによって歯が溶けることをむし歯と言っています。

食事によって摂取した酸でも歯は溶けます。唾液によって酸が中和されますが、大量かつ長時間摂取すると溶けてしまいます。

TVのコマーシャルでは酸蝕歯という言葉で表現してるので聞いたことがある方もいらっしゃるのでは。

虫歯の段階

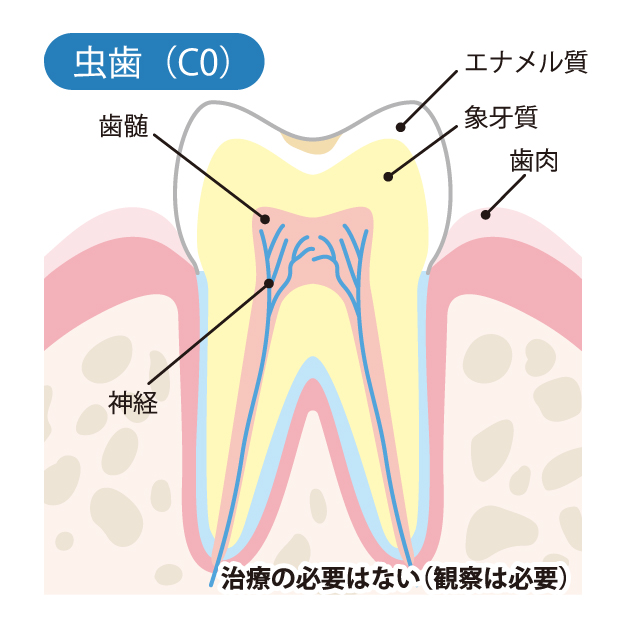

C0(ごく初期の虫歯)

本当に初期の虫歯では表面が白くなります。

この段階では削ることはせず、唾液やフッ素の働きで元に戻るのを期待します。

ただ虫歯が始まったのはブラッシングできていなかったからなので注意して歯ブラシをあててもらいます。

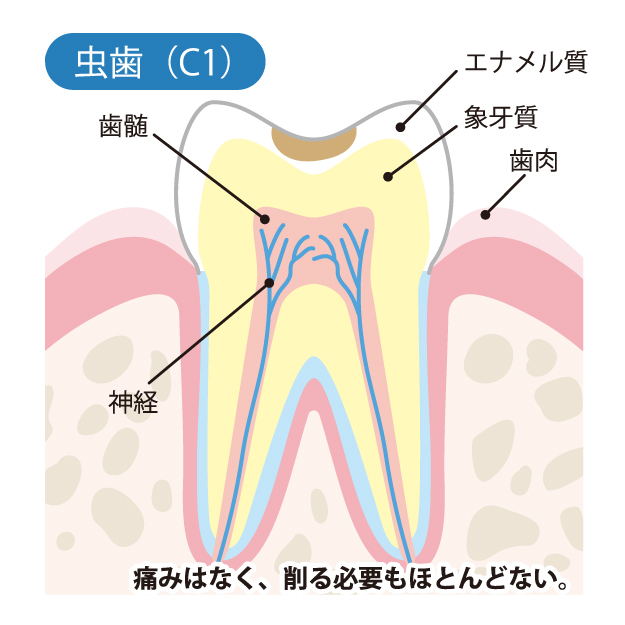

C1(エナメル質に達した虫歯)

歯は全部同じ材質で出来ているわけではありません。

チョコボールのチョコレートコーティングのように歯の表面をエナメル質という硬い物質が覆っています。

酸に溶かされた部分がエナメル質に限定されている場合がC1です。

痛みはないことがほとんどです。C1がもし痛いとしたら、毎日物を噛むたびにいたるところで「ひゃっ」とか「うっ」とかうめき声があがってるわけで。なのでC1の時点で治療をすれば痛みなく終われる場合が結構あります。

ただタービンで歯を削る時に出る熱が内部に伝わり、痛いと感じることはあるかもしれません。この痛みは麻酔で十分コントロールできます。

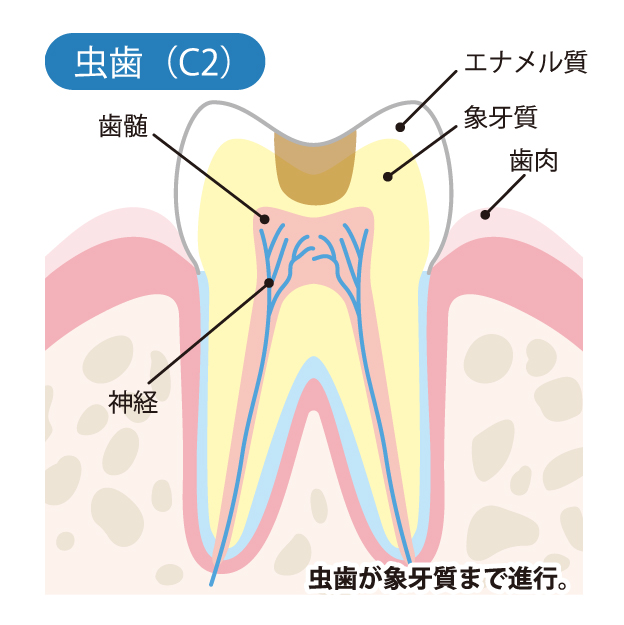

C2(象牙質に到達した虫歯)

チョコボールのピーナッツの部分、これを象牙質と言います。

クリーム色をしていていわゆるアイボリーとはこういう色なんでしょうか。私は歯が黄色い!とか言う方がいらっしゃいますが、この黄色は象牙質が透けて見えて黄色く見えてるだけで、エナメル質が黄色いわけではありません。

象牙質の内部には歯の神経、歯髄があり象牙質まで穴が開くと冷たいものや何かを噛んだ時の刺激が神経に伝わるので痛みを感じます。ただ刺激が加わらなければ痛みは出ません。

この状態がC2です。

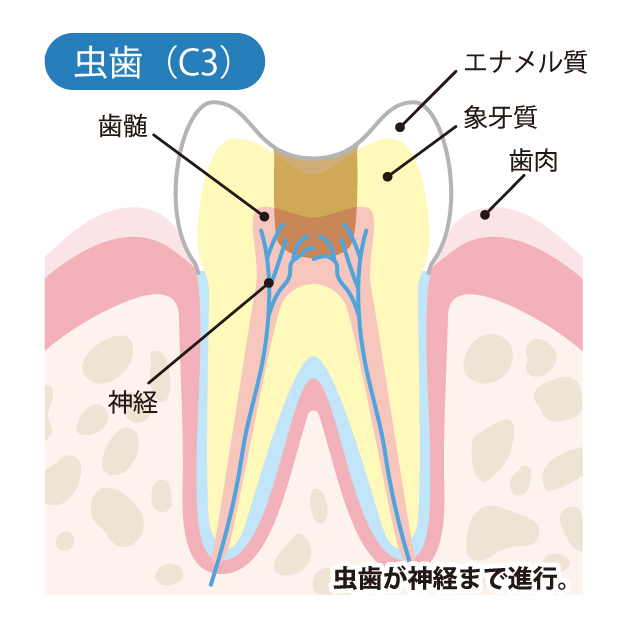

C3(神経に到達した虫歯)

象牙質の中には鍾乳洞のように小さな空洞があります。その中に歯髄といわれる神経があり血液が通っています。ここまで穴が開き、神経の中に虫歯を引き起こす細菌が侵入すると、異物が侵入したことにより歯髄に炎症が起こり、なにもしなくても痛みが起こります。

C2では食べたり飲んだりした時に痛みが出ましたがC3ではじっとしていても痛くなり、とうとう歯医者に行くことに。

C2とC3は厳密に線引きをするのが難しいこともあります。また神経の一部だけが炎症なのか全部が炎症なのかで治療法も変わってきます。

う蝕検知液という虫歯菌を染める液を使って軟化象牙質(溶かされて菌まみれの象牙質をこう言います)を削っていくと穴が開いて出血してくることがあります。

痛みが強い場合は穴にヤスリを入れて中の神経をちぎり取りますが、そんなに激しくない痛みの場合、軟化象牙質をしっかり除去してから穴を特殊な材料で埋め戻して神経を温存することもよくあります。

経過を見た後、神経が生きていれば(刺激をあたえると痛いという状態です)C2の時と同じ方法で修復処置して元に戻します。

C3とは神経をむしりとる、という処置に直結していましたが最近は上記のように取り除かない場合も多々あります。

あと一時期ほとんど虫歯を削らず特殊なセメントを詰めると虫歯が治ってしまうという治療法がTVでも紹介されていましたが、痛みが引かずセメントを外したらぐちゃぐちゃのままで治ってなかったケースが報告されており真偽の程は分かりません。

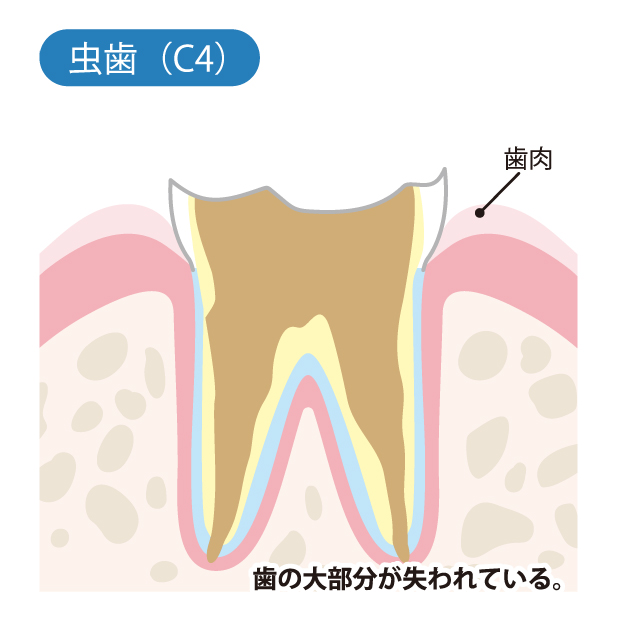

C4(シーフォー:歯根まで達した虫歯)

歯の大部分が溶けて柔らかくなってしまった状態で神経は死んでしまってるので鋭い痛みはありません。

が、治して噛めるようにするのは不可能ですので抜歯となります。

また抜歯の際に歯をつかんでもボロボロちぎれるので意外と抜けないこともあります。

治療の際に気をつけていること

よく年配の患者さんに言われるのが「最近の麻酔はいたくなくなったね~。だいぶ変わった?」みたいな内容です。

注射針が細くなったのはあると思います。

後は内視鏡やカテーテルを挿入するときに使う麻酔薬のゼリーを塗って置くので針が刺さる時の痛みが軽減されます。

蚊に刺された時に塗ると痒みが止まるので効果はあると思います。

歯の神経の治療について

上のC3のところで書きましたが、虫歯が歯質を貫通して歯髄に到達し虫歯菌に感染すると歯髄炎を起こします。

感染すると歯髄が腫れるんですが、根の先の髪の毛よりも細い穴を通って歯の中に入ってきてる歯髄が腫れると首を絞められたような状態になり血流が止まって壊死してしまいます。

壊死とは神経が死んで腐ることなんですが、その時にえらい痛みが出るんです。

麻酔をかけて歯に穴を開け、細い穴のところでプチっと歯髄をちぎってしまえば楽になります。

ただ綺麗に全て歯髄が取り除けるわけではないのでヤスリで歯髄の断片を根こそぎ取り除きます。もし断片が残ってしまうと、これを餌に菌が繁殖して根の先の穴から顎の骨の中に菌が侵入して骨が溶けてしまいます。

よく、神経を取ったはずなのに歯が痛いとか噛むと響くといったことがありますが、歯の外に菌が出ていって炎症を起こした結果起きているのです。

詰め物

C1で削った穴はコンポジットレジンというペーストで埋めることがほとんどです。穴を埋めて光をあてると固まって引っ付きます。

C2の場合、インレーと呼ばれる金属やレジン等でできたブロック状のものをはめ込んでセメントでくっつけて治します。型を取る場合はこの方法で治してます。

ただ上からものをはめ込む場合、入り口より奥の方が広いと入りません。入り口を広げるために健全な歯質を削らなくてはいけなくなることも。

表面のエナメル質は残って内部の象牙質が虫歯で取り除かれた場合は硬いものをはめ込むと割れる可能性があります。

この場合、コンポジットレジンを中に詰めて光をあてて固める方法がよいことも。

クラウン

C3で神経を失いかつ、歯質を大きく除去した場合はクラウンを被せます。

キャップのように上から覆って歯が割れないように保護します。

金属で被せた場合かなり不自然になるので陶材で作った白いクラウンを希望する方も多いです。

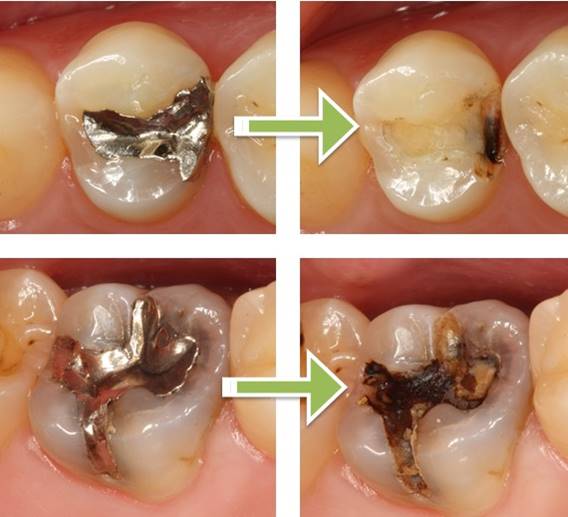

2次カリエス

クラウン、インレーともに健全な歯質と金属の接合部から菌が歯を溶かし虫歯が進行することが多くあります。

神経のある歯だと痛みが出て2次カリエスに気づくことがありますがC3で神経を取りのぞいた歯は痛みを感じることが出来ずC4まで進行して抜歯になることも。

治療をした歯はつなぎ目から2次カリエスになるリスクが高いので、定期的に歯科衛生士にクリーニングと虫歯になってるかのチェックを受けるべきだと思います。治療といってもズボンの穴に継ぎをあてる様なものなので治ったようで治ってないのです。

虫歯など作らずに綺麗な天然歯を残すことはそんなに大変ではありません。定期的にクリーニングだけを受けるなら歯医者も気軽に訪れることができる場所になるのではないでしょうか?

むし歯治療においてこだわっていること

当院のむし歯治療は、う蝕検知液(むし歯検知液)を垂らして水で流すと、う触している部分(むし歯になっている部分)が染色されるので、その部分を削っていきます。

なるべく神経を残したいので、HYセメントと呼ばれる薬剤を使用し、再度う蝕検知液を使用して、染色された部分を更に削っています。そうすると、抜髄(神経を取る)ことをせずに残すことが出来ます。

露髄(神経が露出した状態)した場合

露髄をしていると、通常神経を取る治療をすることになります。

ただし、必ずしも神経を取らなければならないわけではなく、神経を残す道もありますので、当院では、なるべく神経を取らないことの優先順位を高めた治療を行います。

麻酔の痛みを軽減させる努力をしています。

麻酔をする前に、表面麻酔(塗る麻酔)を行い、なるべく麻酔をする際の痛みを軽減させる努力をしています。

タービンで削るだけでなく、手で削ることもあります。

エキスカベーターという器具を使用し、神経をよけながらむし歯を手作業で削り取っていきます。

時間はかかってしまいますが、エナメル質を残して治療をする際には非常に有効な方法になります。

拡大鏡を使って治療を行っています。

拡大鏡は局所を治療するのに効果を発揮します。

肉眼で見えな方部分がよく見えるようになり、治療の精度が上がるとともに、被せものなどをセットする際にも非常に役に立ちます。